從一名普通的養路工到生產調度指揮中心指導工長,38年來,變的是工具,不變的是邰順軍守護線路安全的初心。“像鋼軌一樣直”“像道砟一樣實”,困難任務他頂在前,言傳身教,將堅守實干的精神傳遞下去。在滬昆鐵路東段貴州境內苗嶺侗鄉鐵道線上,他埋頭苦干、兢兢業業,為山區鐵路安全暢通保駕

鋼軌上的“聽診師”

在廣袤無垠的大地之上,鐵路如一條條鋼鐵巨龍蜿蜒伸展,而在這鋼鐵脈絡間,有著一群默默守護的人。天邊才剛剛泛起魚肚白,整個世界還沉浸在黎明前的靜謐之中,臨近退休、55歲的邰順軍就已經邁著堅定的步伐,踩著清晨的露水開始了一天的線路檢查工作。他身著那件洗得有些發白但依舊整潔的橘紅馬甲,歲月在他臉上刻下了一道道深深的皺紋,卻絲毫掩蓋不了他眼中那股專注與執著的光芒。

他俯身貼耳的姿勢,像極了經驗豐富的老中醫在為病人把脈。只不過,他的“病人”是那綿延千里、承載著無數人出行夢想的鋼軌。他將耳朵輕輕貼在鋼軌上,仿佛能聽到鋼軌細微的“心跳”和“呼吸”。每一聲微弱的震動,每一絲不易察覺的異響,都逃不過他那敏銳的耳朵。

去年汛期,雨水如同斷了線的珠子般傾瀉而下,整個大地都被籠罩在一片煙雨朦朧之中。鐵路沿線的山體在雨水的浸泡下,變得異常脆弱。就在這樣惡劣的環境下,邰順軍依舊堅守在巡線的崗位上。當他走到K1825+ 300米處時,那個標志性的俯身貼耳動作讓他捕捉到了一絲異樣的聲音。那聲音就像是鋼軌在痛苦地“咳嗽”,他憑借著多年的經驗,立刻意識到這可能是山體滑坡的前兆。他不敢有絲毫懈怠,迅速向段調度匯報情況,并組織人員進行緊急排查和防范。最終,由于他的及時發現和果斷處理,避免了一場可能發生的重大鐵路安全事故,保障了列車的安全運行和沿線人民的生命財產安全。

“鋼軌會‘咳嗽’,道岔會‘打噴嚏’。”他常常這樣向徒弟們解釋自己的絕活。在他眼中,鋼軌和道岔就像是有生命的物體,它們會通過一些細微的變化來傳達自己的“健康狀況”。在2008年那場百年不遇的冰災中,整個鐵路系統遭受了前所未有的考驗。鋼軌被厚厚的積雪覆蓋,列車無法正常運行,鐵路運輸陷入了癱瘓狀態。邰順軍看在眼里,急在心里。他不顧寒冷和危險,帶領著搶險隊員們日夜奮戰在搶險一線。在寒冷的冬天,一趟又一趟地為線路掃雪。長時間的勞作讓他的雙手被凍裂,鮮血直流。但他依然沒有停下手中的工作,在搶險記錄本上按下了一個個血手櫻這些血手印,成為了他無私奉獻和英勇無畏精神的永恒見證。

毫米間的“繡花工”

在邰順軍的辦公桌上,擺放著一本他總結的《零誤差操作規范》日記本。這本日記的封面已經有些磨損,頁面也因為反復翻閱而變得有些毛糙。翻開這日記本,密密麻麻的修訂筆記間藏著一個鮮為人知卻又意義非凡的故事。

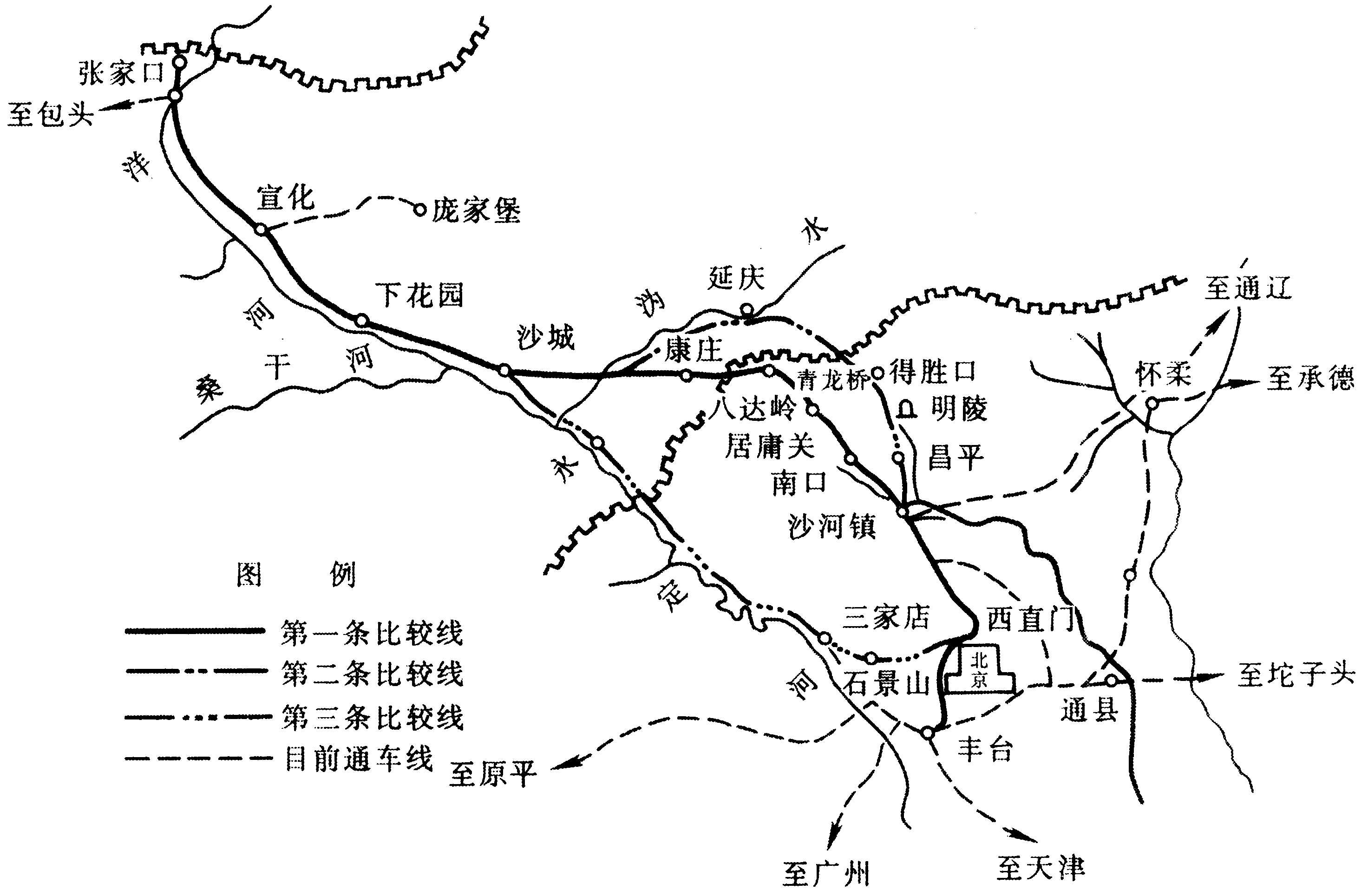

滬昆線東段貴州境內小半徑曲線磨耗難題一直是困擾鐵路工務系統的一塊“硬骨頭”。小半徑曲線處的鋼軌由于列車頻繁轉彎,受到的摩擦力和沖擊力更大,磨損速度比普通路段要快得多。這不僅影響了列車的運行安全,也增加了鐵路維護的成本。為了攻克這個難題,邰順軍帶領著他的團隊毅然決然地踏上了征程。他們連續37天蹲守在現場,不顧風吹日曬、蚊蟲叮咬,日夜監測鋼軌的磨損情況。他們對每一個數據都進行了反復的分析和研究,對每一種可能的解決方案都進行了嘗試和驗證。

在這個過程中,邰順軍就像是一位技藝精湛的“繡花工”,在毫米之間精心雕琢。他不放過任何一個細微的細節,每一個數據的變化、每一處鋼軌的磨損痕跡,都在他的掌控之中。最終,經過不懈的努力,他們研發出了“三維定位法”。這種方法將軌距誤差控制在0.3毫米,這是一個何等驚人的精度!相當于在百米跑道上只允許出現一枚硬幣的偏差。這個成果不僅為鐵路的安全運行提供了有力保障,也為鐵路工務技術的發展做出了重要貢獻。

工區的黑板報上,“邰氏精度”四個大字格外醒目。這四個大字背后,是邰順軍38年如一日的堅持和付出。夏天,烈日炎炎,軌溫常常超過50℃,滾燙的鋼軌仿佛要將人燙傷。但邰順軍依然堅守在崗位上,一絲不茍地完成全部檢測任務才肯喝水。他的汗水濕透了工作服,貼在身上難受極了,但他絲毫不在意。寒冬臘月,凜冽的寒風像刀子一樣割在臉上,整個世界都被冰雪覆蓋。邰順軍總是把最艱難的路段巡檢任務留給自己,從不退縮,每次都能出色地完成任務。他用自己的實際行動詮釋了什么是敬業精神,什么是工匠精神。

民心路上的“筑橋人”

2013年,邰順軍的生活發生了一個重大的變化。在那件沾著機油味的工作服外,多了一枚閃耀著光芒的人大代表證。這枚證件,不僅是一份榮譽,更是一份沉甸甸的責任。從那一刻起,他的肩上又多了一份為人民發聲、為人民謀福祉的使命。

他的工具包里從此多了三樣寶貝:民情日記本、鋼卷尺和老花鏡。他帶著這些寶貝,穿梭在鐵路沿線的各個村莊和社區。他用民情日記本記錄下群眾的每一個訴求和建議,用鋼卷尺丈量著鐵路與人民生活的距離,用老花鏡仔細閱讀每一份與群眾利益相關的文件和資料。

有一次,他在巡查過程中發現了一個令人揪心的現象:一些留守兒童為了上學,不得不冒險穿越鐵路。鐵路上飛馳而過的列車就像一頭頭兇猛的野獸,隨時可能威脅到孩子們的生命安全。邰順軍看在眼里,急在心里。他立刻行動起來,深入了解情況,收集相關數據。他拿著鋼卷尺,沿著鐵路線仔細測量,繪制出了詳細的防護網建設方案。他積極與相關部門溝通協調,爭取支持和資金。在他的不懈努力下,防護網建設方案在三個月內就落地實施了。32處“生命護欄”像一道道堅固的屏障,守護著孩子們的上學路。孩子們再也不用提心吊膽地穿越鐵路了,他們的臉上又露出了燦爛的笑容。

“民生建議要像檢修道岔,既要有全局視野,又要能發現毫米級的隱患。”這是邰順軍常說的一句話。在他擔任全國人大代表的任期內,他提出了18件建議,其中很多都轉化為了政策。《工務系統崗位優化方案》就是其中的一個典型代表。這個方案充分考慮了一線職工的實際需求,對工務系統的崗位設置和工作流程進行了優化。通過這個方案的實施,一線職工終于能按時吃上熱乎飯了,他們的工作環境和生活條件得到了極大的改善。沿線的村民們都說:“邰代表修的不僅是鐵路,更是心路。”他用自己的行動架起了一座連接鐵路與人民、政府與群眾的“民心橋”。

免責聲明:本網站所刊載信息,不代表本站觀點。所轉載內容之原創性、真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考并自行核實。