陳慈林

浙江第一碼頭 資料圖

滬杭鐵路江干站舊址 陳慈林 攝

春運已成為我國一年一度的獨特“風景”,離鄉背井的游子回故鄉與親人團聚,體現了中國人濃濃的故土難舍情結。如今,歸鄉的旅途已不那么艱辛,幾十年前的舊中國又是怎樣呢?筆者近日通過 《魯迅日記》,了解到了魯迅當年一次艱辛的返鄉之旅。

北京至魯迅故鄉紹興的直線距離為1300多公里,如今乘坐高鐵列車,只需6個多小時,就可從北京直達紹興。但魯迅庚申年 (1920年)春節前夕的一次返鄉,旅程卻異常艱辛。

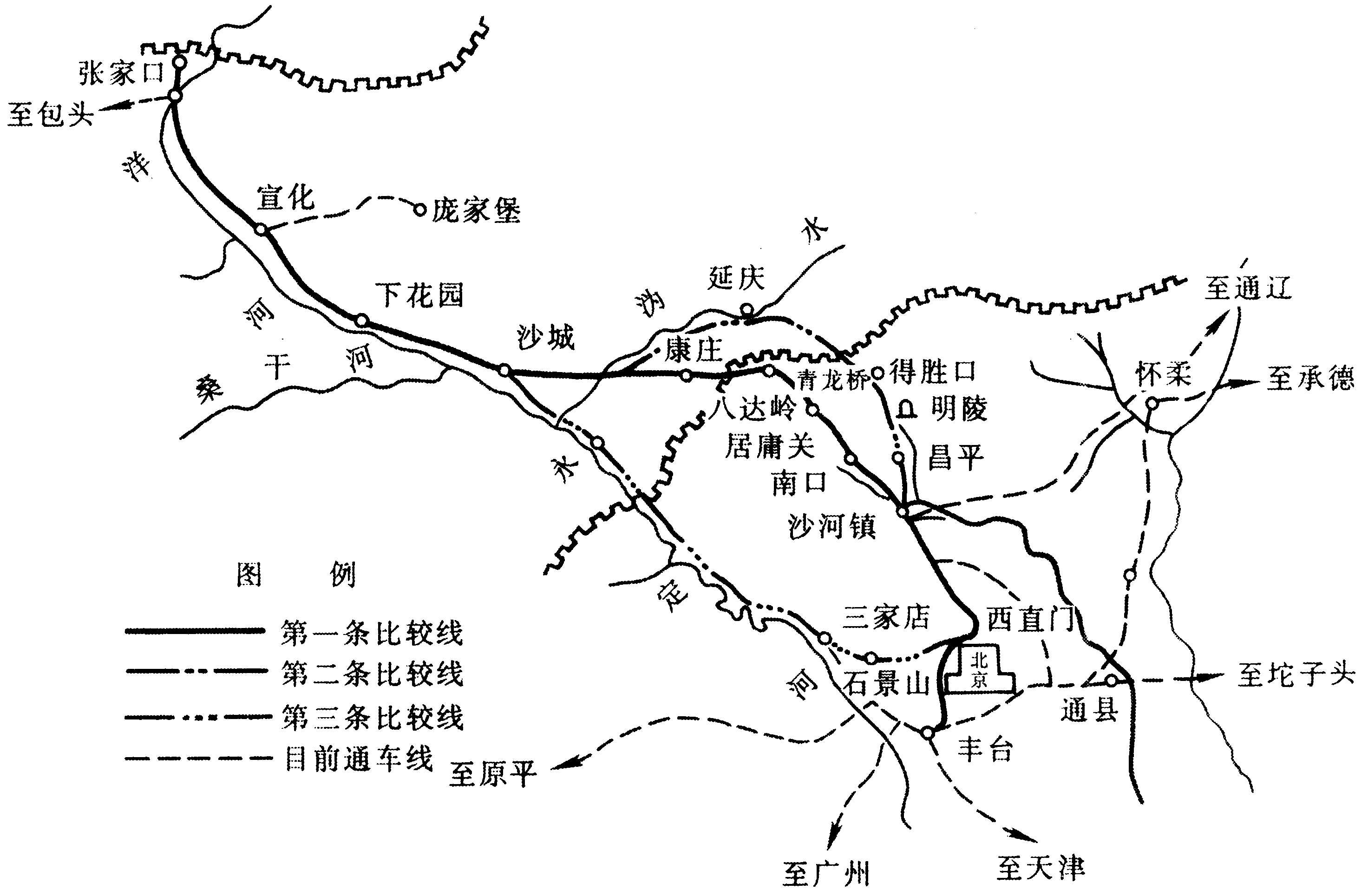

1912年5月,魯迅應蔡元培先生之邀來到北京,在教育部任僉事 (相當于科長),后又分別在北京大學和北京女子師范大學任兼職講師。1919年8月,魯迅在北京八道彎 (灣)買了個四合院,事母至孝的他決定回紹興,把母親接到北京侍奉。12月1日5時,魯迅坐人力車來到前門站乘坐京津鐵路的列車,車票估計是提前購買的,因此他當天中午就到了天津,并且順利換乘了從天津開往浦口的火車。

12月2日中午,火車到達長江北岸的津浦鐵路終點站浦口站,魯迅換乘輪渡,冒著寒風過長江,并在下關站換乘了開往上海的滬寧鐵路公司列車,在車上巧遇了一位叫朱云卿的朋友。當天21時左右到達上海后,他們一起住進了旅館。

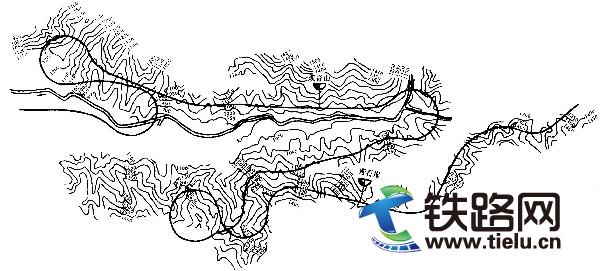

12月3日一早,上海下起雨來,思鄉心切的魯迅冒雨乘坐滬杭甬鐵路公司列車,于14時到達杭州。此時,杭甬鐵路僅從寧波通到上虞 (百官),杭州至紹興只能坐航船,船票一時又買不到,魯迅只得一面住進火車站 (城站)附近的清泰第二旅館,一面找朋友設法買船票。當天晚上,朋友送來捷運公司 “越安輪”船票,上船地點卻在錢塘江對岸的西興鎮。4日上午,魯迅從浙江第一碼頭坐渡輪到西興,下午再坐 “越安輪”,當天21時左右才到達紹興輪船碼頭,于是趕緊雇了頂轎子回家。這趟旅程,魯迅除了換乘4趟火車,還坐了2次渡船,再加人力車和轎子,屈指算來,足足用了4天整。

魯迅在紹興住了20天,廉價賣去老宅,粗重家具送了親友 (散文名篇《故鄉》詳記此行),12月24日便攜帶老母和三弟周建人一家,啟程回北京。這次旅程更為艱辛。據 《魯迅日記》記載,因為行李多,魯迅事先向捷運公司雇了2條船,24日 “下午以舟二艘奉母偕三弟及家眷攜行李發紹興”。航船從紹興到西興行了一夜,中途照明的燈籠突然起火,魯迅情急之下用手撲火,還燙傷了手指。

12月25日早晨到了西興,渡過錢塘江后,他們在滬杭鐵路起點站附近的錢江旅館住了一宿。26日一早,魯迅全家從江干站 (后改名閘口站)坐上了開往上海的列車,誰知快到上海時, “至南站前路軌損,遂停車”。因為火車晚點,魯迅只得 “止上海樓旅館,甚惡”。好在那時上海至南京已經有了夜間客車,于是,魯迅一行 “夜半乘夜快車發上海”。

12月27日早晨,他們終于到達南京,趕緊找了一家 “中西旅館”稍事休息。此時南京又下起雨來,等到中午登上長江渡輪時, “風雪忽作,大苦辛”,還好他們在浦口買的是臥鋪票, “乃登車,得臥車稍紓”。下午,火車從浦口站開車時,雪總算停了。28日晚到天津后,魯迅一家人又在大安旅館住了一宿,29日 “晨發天津,午抵前門站”。一家人經過幾天的顛簸,總算平安到達北京。

這次拖家帶口的旅行,火車同樣換了4次,還在杭州、上海、南京和天津住了4家旅館,從頭至尾竟然用了6天,旅途艱辛可見一斑。也許正是因為這個原因,魯迅在北京的14年中,只回過兩次故鄉。

免責聲明:本網站所刊載信息,不代表本站觀點。所轉載內容之原創性、真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考并自行核實。